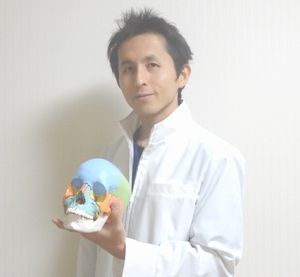

こんにちは、浜松市はりを刺さない鍼灸師の佐野です。

毎日めまいが続くわけではないけれど、何年もめまいが出たり消えたりを繰り返している。

疲労や肩こりがひどくなってくるとめまいが出やすい。このようなめまいは脳への血流が低下したときに起こりやすい血液循環に問題があるタイプのめまいです。

根本的には脳への血流が低下している要因(首肩こりが強くて血管が圧迫を受けているなど)を取り除くことが大切ですが、脳血流を上げる呼吸法を継続していくことも改善策としては有用です。

今回は脳血流の低下によっておこるめまいに有効な呼吸法について一緒に考えていきたいと思います。ぜひ最後までご一読くください。

結論:呼吸法で脳への血流を増やすことで予防と改善につながる

慢性のめまいが起こってしまう原因はいくつかありますが、耳の奥にある三半規管周辺への血流低下やその周辺のむくみが原因でおこるめまいをメニエール症候群といいます。

このほかにも耳石が三半規管に溜まって起こる耳石性のめまい(頭を動かした後5分程度継続するめまいでエプリー法が有効)と三半規管自体の機能低下によるめまいなどがあります。

脳腫瘍などでもめまいは起こる為、激しい頭痛を伴ったり、突然吐いてしまうなどの症状があるので、そのような場合には脳神経外科で調べてもらうことも大切です。

メニエール症候群が疑われる場合には、病院ではめまいの薬として、耳へつながる血管の血流をよくする薬と三半規管周辺のむくみを改善する為に余分な水を排出させる利尿薬が処方されます。

鍼灸や整体でもめまい改善を行う際には、耳へとつながる血管が通っている首周りの筋肉や顎関節周辺をを緩めることで、三半規管への血流を改善し、三半規管周辺のむくみを解消する事を狙った施術を行うことが多くあります。

今回ご紹介する方法は、平衡感覚を主る三半規管への血流低下によっておこる循環血流量の低下とそれに伴うむくみに有効なセルフケアになります。

高血圧を持病で持たれている方は、血圧が高くなってしまうことがあり危険な為、行わないでください。

息を止めると脳への血流が良くなる?

一般的な医学で学ぶ陸上での生理学(人体がどのような活動を行っているかを解き明かす学問)とは別に潜水生理学といって海などに潜ると人体にどのような影響があるのかを研究する分野があります。

一般的な生理学(人間の体の正常な機能についての学問)では、このような特別な状態についての人体の反応は学ぶことが出来ないのですが、潜水生理学では素潜りなどで呼吸を止める、水圧が加わった状態についても研究されています。

潜水生理学の研究により人の体は呼吸を止めると、その直後から、手足などの血液を脳や心臓へ集めることがわかっています。これは、地上で息を止めても同じように脳へ血液が集中します。

子供の時に友達とどちらが長く息を止めていられるかを競争をしたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、息を長く止めていると顔周辺が熱くなってきます。

これは血液が頭に集中するから起こる現象です。

脳血流(耳への血流)を増大させるには、呼吸を止めるという呼吸法がかなり有効なのです。

息を止める呼吸法はヨガの呼吸法の中にクンバカ呼吸として伝えられており、息を止めることで自律神経を整える作用もありますが、こういった脳血流を意図的に増加させる呼吸法でもあります。

しかし、首こりや肩こりが強くて物理的に血管が圧迫を受けている場合には、鍼灸や整体などで血管周辺のコリを改善しておくとより効果的です。

息止めにより血管が拡がろうとする力より、コリによって血管が圧迫する力が強いといくら息止めを頑張っても効果が得られにくくなってしまいます。

息止めの効果を最大限に発揮するには?

息を止めるとその瞬間から脳への血流が増大しますが、その効果があるのは息を止めている間だけです。

訓練を積んで長い人であれば5分ぐらい息止めをしていられる人もいますが、何の訓練もしていない人であれば1分息を止められれば長い方です。

その為、呼吸を再開するとすぐに脳の血流は元のレベルまで下がってしまいます。

何度も息を止めることで、一日の中で脳への血流が高い状態を何度も作り出すという方法も有効ですが、あまりにも短時間の間に連続して行うと気が付かない間に酸欠を起こして突然意識を失ってしまいますので注意が必要です。

めまいを改善するには三半規管へ栄養と酸素を届け、むくみをとるために長時間、脳血流を増やし続ける必要があります。

そこで重要になるのが、息止めをした際に体に溜まった二酸化炭素をなるべく逃がさないようにすることです。

なぜなら、二酸化炭素には血管をを拡げて血流を改善する作用があるからです。

息を止めた後にハー、ハーと何度も大きな呼吸をせずに、息止めが終わった後はなるべくゆっくり呼吸を再開して、息苦しいまま通常のゆっくりとした腹式呼吸に戻すと、二酸化炭素が体に残り脳血流が良い状態を維持することが出来ます。

また、二酸化炭素には赤血球から酸素をはがして細胞に酸素を渡しやすくさせる作用があります。つまり、三半規管の細胞が酸素をより多く受け取れるようになるため、機能的が正常に働きやすくなる効果を期待できます。

息苦しさは慣れてくる

元々めまいを起こしやすい方は呼吸過多気味の方が多い傾向にあります。息を止めを勧めても息苦しいことに対して抵抗感が強くあります。

二酸化炭素は脳幹の呼吸中枢(脳の後ろの方にある部分)で計測されており、血液中の二酸化炭素濃度が高まると息苦しさを感じたり、呼吸を速めるように命令します。

しかし、息止めを実践していると、二酸化炭素に脳が慣れて息苦しさを感じるまでの濃度が少し高めに再設定されるようになります。

そうなってくると体内に二酸化炭素の量が多い状態で過ごすことが出来るようになるため、脳の血流が常に良い状態が保たれ、それだけでもめまいを予防してくれるようになります。

また、原理的に言えば炭酸水をこまめに飲むことでも二酸化炭素を体内に取り込むことになるので血管拡張作用を利用することが出来ます。

美肌効果を狙って炭酸水を飲むのは肌の血管も拡張されるからです。

しかし、コーラやサイダーなど甘い炭酸飲料は血糖値の乱高下の原因となります。平衡感覚も最終的には神経細胞の情報となる為、神経の働きが低下しやすい血糖値の乱高下を起こす甘い炭酸飲料は避けてください。

息止め呼吸法の注意点

息を止めると、脳への血流が増大しますが、血圧も上昇することがわかっています。

高血圧の方はこの呼吸法でのめまい改善は行うことが出来ません。

地道に二酸化炭素を増やしていく方が効果的なので、正しい呼吸を地道に行っていくことでも、時間はかかりますが同じ効果は得られます。

まとめ

慢性のめまいが起こる原因はいくつかありますが、耳の奥にある三半規管周辺への血流低下やその結果としてその周囲がむくんで発生するめまいをメニエール症候群といいます。

メニエール症候群が疑われる場合には、三半規管への血流を上げることが改善にはとても重要になります。

鍼灸や整体で血流改善を行う施術を行うことも有効な選択肢の一つになります。

自分で少しでも予防、改善したい場合にはセルフケアとして息を止める呼吸法が有効です。

息止めを行うと、息を止めている間は脳への血流が増大します。

また、体内の二酸化炭素量が増えることで血管が拡張し三半規管への血流が増大します。

ひどい首肩こりがある場合には、血管が拡がろうとする力が息止めによって発生してもコリの圧迫するちからに押し返されてしまう為、効果が得られにくくなってしまいます。

息止めは最初は苦しいですが、何度かやっているうちに苦しさを感じにくくなってきます。

しかし、息止め呼吸法は血圧を高めることがある為、高血圧の方にはあまりお勧めできない方法となります。

当院での改善をご検討の方はめまい、自律神経失調症をご覧ください。

遠方で来院が難しいけれど、生活習慣や改善について相談したい方はオンラインカウンセリングをご利用ください。